診療科のご案内

- トップページ

- 診療科・各部のご案内

- 放射線科

放射線科

放射線技術科について

放射線科では、検査でうける撮影被ばくの最適化に努め疾病の有無、あるいは病状を早く正確に診断できるように患者さんの利益のため、やさしい医療を目指しています。

一般撮影

一般撮影とは、X線を用いて胸部、腹部、首や腰などの脊椎、手、足の骨格系の撮影を行います。

- 胸部単純写真…(肺結核、肺炎、肺腫瘍、気胸、心臓の携帯及び心疾患など)

- 腹部単純写真…(肝臓・胆嚢・腎臓など腹部臓器の形態異常や石灰化、腸のガス、食物残渣の状態、

腸閉塞(イレウス)など)

- 骨格系 …(頭蓋骨から頚椎、腰椎、手足の指といった部位を外傷時などに骨折、脱臼、肩や膝などの

関節、筋肉、脂肪組織の状態など)

当院では富士コンピュータラジオグラフィックシステムを導入し、フィルムの変わりにイメージプレート(IP)を用いた撮影台にて撮影を行っています。画像のデジタル化によりコンピュータ処理された最適な画像を提供しています。

腎孟、尿管造影撮影

腕の静脈に造影剤を注射し造影剤が腎臓に到達し排泄される状態をX線で撮影する検査で、腎機能や腎臓の形、尿路の尿流通障害などが分かります。

一般撮影検査時におけるお願い

撮影する部位にボタン、エレキバン、ブラジャー、また、柄や文字がペイントされたTシャツなどは診断の支障になりますので、外していただきます。

乳房撮影(マンモグラフィー)

日本では乳がんが年々増加しており、今では毎年約9万人の日本人女性が乳がんにかかり、毎年1万4千人以上の方が乳がんで亡くなっています。これは女性の11人に1人が乳がんにかかる数字で、大変身近な病気です。

乳がんは早期発見・早期治療で治る病気ともいわれており、自覚症状が出る前の、検診での早期発見がとても重要となります。マンモグラフィは、小さなしこりや石灰化した微細な乳がんの発見に威力を発揮します。

当院のマンモグラフィ装置は通常のマンモグラフィ撮影のほか、デジタルトモシンセシス(3D)撮影もできます。また、当院は「検診マンモグラフィ施設認定」を取得しており、撮影は検診マンモグラフィ撮影認定技師の資格を持った女性技師が担当します。

骨密度測定検査

社会の高齢化に伴い骨粗鬆症患者さんが急増しています。思わぬ転倒などで骨折する可能性がある対象患者さんや潜在的な骨粗鬆症患者さんの骨塩量を測定して危険を予測し適正な治療を行うことができます。当院は腕と腰椎による測定を行っています。

MRI検査

MRIとは、Magnetic Resonance Imaging(磁気共鳴画像)の略語で、強力な磁気と電磁波を利用し、人間の体内に多くある水分子(体重のおよそ60%)を構成している水素原子(H)の原子核(陽子=プロトン)から発生する微弱な電波を受診して画像を作り出しています。この微弱な電波は、正常な部分と異常(病気)部分に違いがあり、その違いをコンピュータで処理し白黒のコントラストで画像化して表示しています。また、造影剤を使用せずに頭部の血管や、胆のう、胆管、膵管などの撮像が可能です。

MRCP(MRI による胆管膵管の撮像)

頭部血管

MRIの特徴

無侵襲または低侵襲で安全な検査です。放射線による被ばくはありません。

目的に応じて優れたコントラストが得られ、骨や空気による悪影響がないため、脳や脊髄などを鮮明に診断できます。また、造影剤を使わずに、あるいは最小限の造影剤量で大きな血管に関する情報が容易に得られます。

検査の注意点

MRI装置からは大きな磁場が常に発生しています。磁場を乱す磁性体等の金属類を身に着けていると画像が悪くなります。また、安全のためにも、身に着けている磁性体を検査前にチェックします。

検査を受けられない方

脳動脈瘤クリップを使用されている方は要注意です。クリップが非磁性体であることが確認できれば検査可能ですが、磁性体である場合や材質が確認できない場合には安全のため検査できません。クリップの材質等を確認しておくことをお勧めします。また、血管内等にステントが入っている方や人工心臓弁を使用している方も安全のため材質等を確認しておくことをお勧めします。

ペースメーカー、人工内耳、神経刺激装置、注入ポンプなどをつけた方は磁場の影響で正常動作をしなくなる恐れがあるため、検査はできません。

妊娠中の女性も検査できません。胎児に対するMRI検査の安全性が確立されていませんので、妊娠中の検査は避けたほうが望ましいと思われます。

閉所恐怖症の方も検査できないことがあります。人によって程度の違いはありますが、鎮静が必要な場合もあります。

アートメイクや刺青のある方は、染色に金属物質が使用されていますので、発熱ややけどの原因となります。

検査のときに大きな音のする理由

MRI検査の撮影はガンガンという大きな音がします。この騒音は、画像を得るためには撮影時に磁場を微妙に変化させることが必要で、これを傾斜磁場コイルといいます。このコイルに電流を断続的に流すことにより生じる力(ファラデーの左手の法則)が傾斜磁場コイル自身を振動させ、その振動エネルギーがMRI本体の磁石などの構造物全体に伝播し、装置そのものから大きな音が発生します。この音は一般的に、綺麗な画像が得られる磁場の強い装置ほど大きくなります。最新の高性能装置では検査時間は短縮されましたが、その代わり音が大きくなってしまいます。

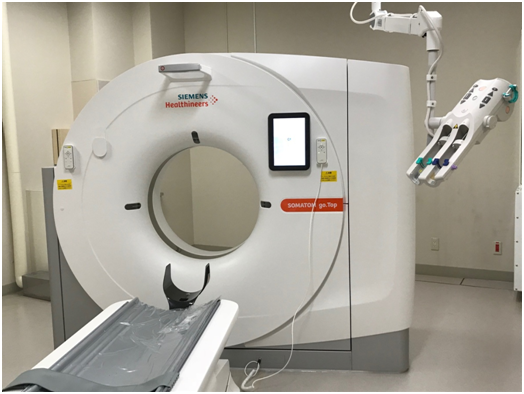

マルチスライスCT検査

マルチスライスCTとは体の周囲を360度回転するX線管球から体へX線を照射し、コンピュータ処理により、体の輪切り画像を作る装置です。

当院には64列マルチスライスCTが導入されています。一回の撮影時間は撮影部位にもよりますが10~20秒程度であり検査の内容によっては1度の検査で2~4回の撮影が行われます。

最小で0.6mmの薄さのスライス厚で画像を作ることができ、この画像を利用して横の輪切り画像だけでなく、あらゆる断面の画像を再構成することができ体の臓器の位置関係や病変部の状態をわかりやすく描出できます。他に薄いスライス画像の利用としては、骨、血管や大腸などの立体画像を作ることができ、手術などに役立てることができます。

CT検査で臓器の位置関係の区別をより良くするため、また、腫瘍などの病変をより詳しく映し出すために造影剤を血管内に注射することがあります。造影剤は基本的には安全な薬剤ですが、まれに副作用が起こります。事前に問診および血液検査などを行って造影検査を行っても良いかチェックを行う上、検査目的に支障が出ない程度にできるだけ造影剤の量を少なくして副作用を抑え、安心して検査を終えていただけるよう心がけています。

X線テレビ透視検査

食堂、胃、腸などの消化管は、バリウムなどのX線造影剤、空気または発砲剤のガスつかってがん、腫瘍などの病気の有無を検査します。

胃がん検診

胃癌は「よく治るがん」になってきました。粘膜層までに止まっている早期がんは100%に近い確率で治りますが、やはり日本人にとってはまだ依然と多いがんです。毎年の定期的な検査による早期発見は早期治療の決め手になります。

注腸造影検査

食生活の急激な欧米化、特に動物性脂肪やタンパク質の取り過ぎで大腸がんの増加傾向が著しいです。便潜血反応検査などの陽性を受けて内視鏡検査や注腸検査にて早期に見つけることが重要です。

他にミエロ(脊髄腔造影)、四肢の骨折や関節の脱臼に対する整復透視、気管支鏡等、色々な検査に利用されます。

外来担当医表

休診・代診

- 休診・代診情報はありません。

医師紹介

トップへ